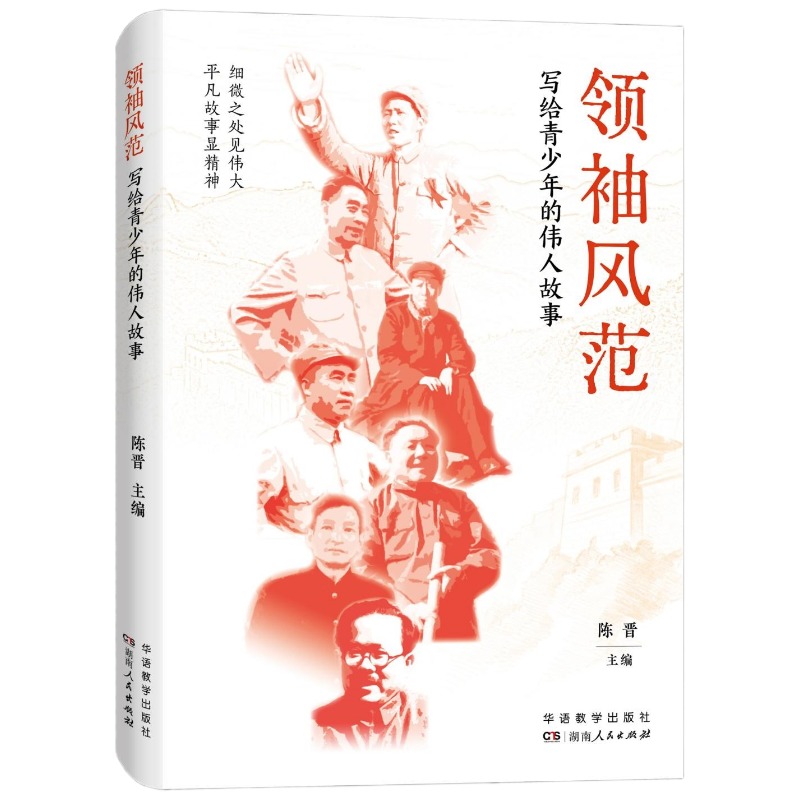

在当代青少年成长的过程中,如何将厚重的历史转化为生动的精神养分,如何让革命先辈的品格风范成为新时代青年的心灵灯塔,一直是教育领域的重要课题。《领袖风范——写给青少年的伟人故事》一书,以独特的视角和生动的笔触,回答了这一问题。这本由陈晋主编,专为青少年打造的读物,通过八个专题、六十余则故事,将毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈领导人的精神图谱铺展开来,既是一部充满人文温度的历史启蒙书,也是一本蕴含价值引领的青春成长指南。

一、品格的力量:多维建构精神坐标体系

本书的八个专题看似独立,实则构成了完整的价值图谱。从“初心信仰”到“调查研究”,从“学习创新”到“为民情怀”,每个主题都像一面棱镜,折射出共产党人精神品格的不同维度。在“勤于学习,善于学习”专题中,毛泽东“不动笔墨不看书”的治学态度、周恩来“为中华之崛起而读书”的志向追求,与当代青少年面临的碎片化阅读困境形成鲜明对照。书中特别选取刘少奇深夜苦读的故事,深刻诠释了“终身学习”不仅是个人修养,更是时代使命——这种将个人成长与国家命运相联结的叙事策略,为青少年提供了超越功利主义的学习观。

二、历史的温度:以故事触摸伟人的平凡与伟大

“宏大叙事”往往因缺乏细节而难以触动青少年。本书的独特之处在于,它摒弃了程式化的说教,转而以“见微知著”的方式还原历史场景。书中对“艰苦奋斗”这一主题的诠释尤其生动。当读者看到毛泽东在延安窑洞的油灯下写作《论持久战》时,微弱灯光与宏大思想的强烈反差,恰是中国共产党人“精神之火永不熄灭”的生动隐喻。描写朱德在井冈山挑粮的篇章中,“朱德扁担,不准乱拿”的细节,不仅是一个关于官兵平等的佳话,更揭示了革命者与人民同甘共苦的本质。这些故事如同历史的显微镜,让今天的青少年得以窥见:所谓伟大,往往诞生于最朴素的坚持之中。

在“敢于斗争,善于斗争”章节,作者巧妙地将历史智慧与现实挑战相联结。毛泽东在重庆谈判期间“有险偏向虎山行”的胆识,朱德智取宜章县城,邓小平与撒切尔夫人关于香港问题的交锋,陈云“开铺子做买卖”掩护特科人员往来接头,这些故事无不展现了政治家的谋略智慧和无畏的革命精神。

三、青春的对话:红色基因的当代表达

书中对“群众路线”的诠释尤其贴近青少年心理。毛泽东在瑞金为解决群众吃水问题亲自挖井的故事与现代“精准扶贫”政策形成呼应,青少年得以理解“以人民为中心”从来不是抽象的口号,而是代代相传的实践传统。刘少奇在湖南农村调查期间,除了听汇报、请干部群众开座谈会外,还直接到老乡家里,铺禾草,睡门板,以普通劳动者的身份走乡串户,既是对历史经验的总结,也是对当代社交媒体时代“倾听民意”的隐喻。

四、教育的匠心:在历史深处寻找成长答案

书中展现的“严于律己”“艰苦奋斗”等优秀品质,犹如一盏明灯,可以为青春成长注入强大的精神力量。陈云给家人定下的“三不准”原则——不准随便进出他的办公室、不准随便翻看接触只供他阅读的文件、不准搭乘他使用的小汽车——看似不近人情,却蕴含着“权力边界”的深刻哲理。任弼时的一生,是为革命、为国家、为人民鞠躬尽瘁、死而后已的一生,他明知自己身体不好,依旧争分夺秒、忘我工作的故事令人动容。

结语:让伟人故事成为青春的注脚

翻阅这本装帧清新的橙色小书,读者不仅能触摸历史的温度,更能感受到精神的传承。书中那些穿着草鞋丈量中国的身影、在油灯下寻求真理的面庞、彻夜讨论救国强国方略的声音,共同构成了中国共产党人的精神群像。对于青少年而言,这些故事不是尘封的往事,而是可以照进现实的心灵之光。当他们面对选择时,或许会记起毛泽东“孩儿立志出乡关”的决绝,从而坚定方向。

《领袖风范——写给青少年的伟人故事》的出版,不仅是对红色基因的传承,更是对青春成长的真挚祝福。它告诉我们:伟大从来不是历史的专利,每个时代都需要青年人用自己的方式续写传奇。当今天的青少年站在“两个一百年”的历史交汇点,这些故事将成为他们理解民族精神、担当时代使命的生动注脚——因为最好的致敬,是创造属于这个时代的新故事。

供稿:孙珏 一审:王媛媛 二审:孙珏 三审:张维特

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号