8月15日,华东师范大学出版社在上海书展现场举办“文学批评的年轮——《中国当代文学批评史料编年》的贡献”活动。南京大学文学院教授吴俊、华东师范大学中文系教授陈子善、复旦大学中文系教授张新颖汇聚一堂,以当代文学史料为题,既严肃论史,也畅谈了史上的“小说家言”。华东师范大学董事长、社长王焰出席活动。

近现代以来,域外学术东渐,学科意识渐明,且学科分类细化,文学批评渐成文学研究的自觉对象,其中自然酝酿形成现代学术意义上的文学批评史学科方向。较之于甚为发达的古代文学批评史,现当代文学批评史显然薄弱;或可说当代文学批评堪称发达,而当代文学批评史的研究却最弱。

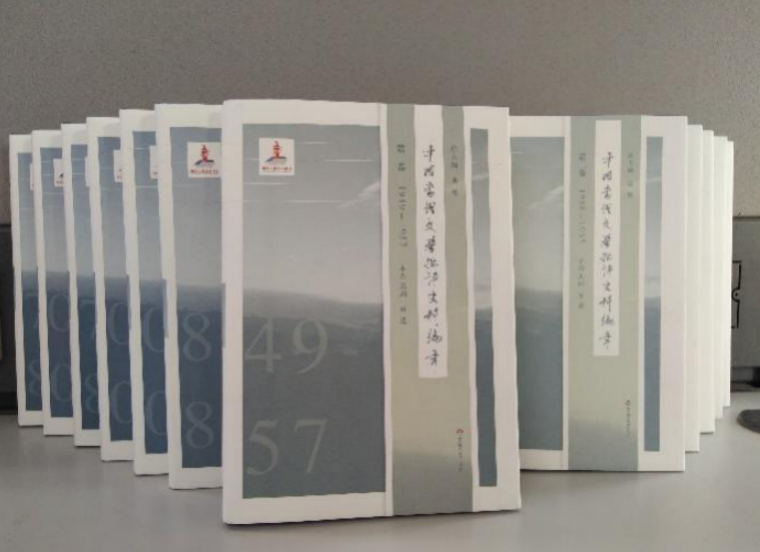

吴俊对此表示:“当代文学已经有70多年历史了,已经有足够的内容体量可以进行文学史研究。但我们一般都是将当代文学视为文学批评的对象,学术性研究的动机和规范并不自觉彰显,因此学理性尚待加强。《中国当代文学批评史料编年》(12卷)尝试梳理当代文学史的资料系统,试图夯实文学史研究的逻辑基础,将当代文学批评史料构建成一个散点聚焦的历史系统,既可作为专题史研究之用,实际也是对于当代文学宏观生态的一种描述。近年当代文学研究领域有所谓史料学转向之说,《史料编年》丛书也是“转向”的一种表征,希望有助于当代文学史研究的整体推进和提升。

史料规模有大有小,而《中国当代文学批评史料编年》(12卷)不仅仅是史料,此处的编年也很见功夫,在60年的时间跨度中,比较客观地呈现了当代文学曲折复杂的发展过程。陈子善表示:“吴俊在编纂这套书时,他已经充分意识到当代文学研究会有一个新的局面、新的拓展,于是他首先把史料整理工作做到扎实,无论从学术研究、学术史,这也为当代文学研究学术史做了一个基本的梳理。作为一套可以长期使用的工具书,《中国当代文学批评史料编年》(12卷)的重要价值会随着研究者的使用而进一步凸显出来。”

张新颖分享道:“当人们在谈论当代文学批评时会把这个批评专门化,但在中国,当代批评和整个文学的发展之间有着超出一般人以为的亲密关系。吴俊这样的人是批评家,他完成了批评当代文学这样的工作,作为学院里的学者,吴俊有批评的体会,他能从更大格局上看待批评在整个文学里面的位置。”

《中国当代文学批评史料编年》是第一部系统、完整地著录巨量的中国当代文学批评史料的大型专业丛书。全书共12卷,以编年形式著录1949年至2009年这60年间中国当代文学批评的各类文献资料名,包含国内外的批评史料,包括出版和发表的著作、论文,会议、活动的学术资讯,相关政策文件、报告,报刊、图书中的相关资料等,以及与文学批评密切关联的各种文学史现象。收集范围广泛,著录信息丰富,按年份逐月逐日据原初面貌编排,便于查找某一时间的当代文学批评相关史料线索。

嘉宾介绍:

吴俊,文学博士,先后就读、毕业于复旦大学、华东师范大学,曾任教于华东师范大学,现为南京大学文学院教授,教育部长江学者特聘教授。主要从事中国现当代文学研究,近年出版著作《中国当代文学批评史料编年》12卷(总主编)《吴俊文学评论选》《文学批评的向度》等。曾获教育部、中国作家协会、江苏省、上海市等所颁奖项。

陈子善,华东师范大学中文系教授,上海市文史研究馆馆员,《现代中文学刊》主编。在中国现当代文史、世界华文文学等领域有广泛建树。主要著作有《闲话周作人》《捞针集——陈子善书话》《发现的愉悦》《这些人,这些书:在文学史视野下》《沉香谭屑:张爱玲生平与创作考释》等。

张新颖,文学博士,复旦大学中文系教授,教育部长江学者特聘教授。主要从事中国现当代文学研究,著有《二十世纪上半期中国文学的现代意识》《沈从文的后半生》《沈从文的前半生》《栖居与游牧之地》《当代批评的文学方式》等,另有诗集《在词语中间》等。曾获第四届华语文学传媒大奖·文学评论家奖、第一届当代中国文学批评家奖、第六届鲁迅文学奖、第十届国家图书馆文津图书奖等。

《中国当代文学批评史料编年》(12卷)

吴俊 总主编

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号