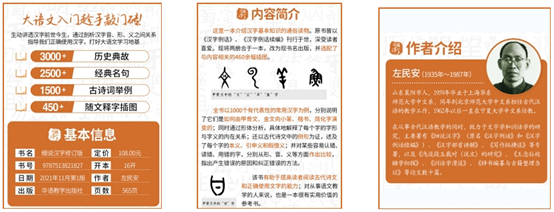

这是一本介绍汉字基本知识的通俗读物。原书曾以《汉字例话》、《汉字例话续编》刊行于世,深受读者喜爱。现将两册合于一本,改为现书名出版,并选配了与内容相关的460余幅插图。全书以1000个有代表性的常用汉字为例,分别说明了它们是如何由甲骨文、金文向小篆、楷书、简化字演变的;同时通过形体分析,具体地解释了每个字的字形与字义的内在关系;还以古代诗文中的例句为证,述及了每个字的本义、引申义和假借义;并对某些容易认错、读错、用错的字,分别从形、音、义等方面作出比较,指出产生错误的原因和纠正错误的方法。该书有助于提高读者阅读古代诗文和正确使用文字的能力;对从事语文教学的人来说,也是一本很有实用价值的参考书。

作者左民安(1935年~1987年)山东莱阳市人,1959年毕业于上海华东师范大学中文系,同年到北京师范大学中文系担任古代汉语的教学工作,1962年以后一直在宁夏大学中文系任教。在从事古代汉语教学的同时,致力于文字学和训诂学的研究,主要著有《细说汉字》(原名《汉字例话》和《汉字例话续编》)、《汉字部首讲解》、《写作纵横谈》等专著,以及《浅谈段玉裁对〈说文〉的研究》、《王念孙校雠学初探》、《训诂学漫谈》、《辞书编纂与古籍整理刍议》等论文数十篇。

名师推荐:

杰哥荐书:《细说汉字》最近,我给我们优青班学员每人发了一本书,布置了本学期的读书任务。

这本书叫《细说汉字》。

为什么我要推荐这本书呢?原因很简单,也很功利:为了我们更好地教语文。

我们很多语文老师常常为孩子们写错字而烦恼,有些字,这个礼拜默写是对的,下个礼拜他就写错了;罚抄20遍之后,写对了,过两个礼拜再默写,又错了。于是,很多语文老师的精力,就牵扯在“抓默写”这件事上。

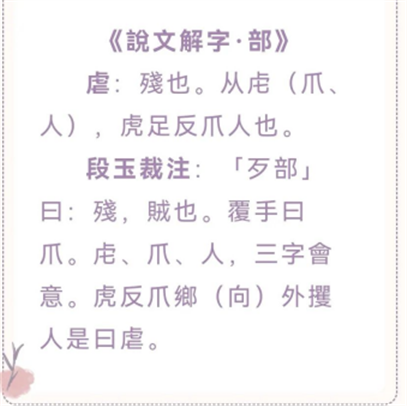

我记得曾经为一个汉字“虐”的默写,我几乎抓狂。以前的人教版教材,鲁迅的《风筝》课文里有“虐杀”这个词语。我反复抓默写,可是学生还是反复错。他们总是记不住下面那个字符应该是向外还是向里,咋办?我就去查“虐”的字源,如下图:

我跟孩子们说:虎爪向外伤人是“虐”,如果向内那不成了自虐了么?他们大笑,从此再无一人写错“虐”字。

后来,我在教学设计时,就很关注生字教学,尤其是想方设法把生字教学与课文研读活动融合在一起。生字教学,其中有一个很有效的策略,就是结合“造字法”进行教学。

比如:教学《秋天的怀念》,这个句子“也绝没有想到,那竟是永远的诀别”是绕不过去的,如何组织研读活动呢?我就讲“诀”这个字。“夬”的本意是玉,古人有临别赠玉的习俗,所以后来“夬”也就有了“离别”的意思,“诀别”就有了离别时“赠礼,赠言”的意味。而现代汉语的意思是“生离死别”,是“再无会期的死别”。史铁生在母亲去世时,没有机会跟母亲“言”,几年后,妹妹陪他去北海看菊花,“看菊花”是母亲的遗愿,此刻,他会在心里对母亲怎么“言”呢?请补白一段话。

这样处理,既教了生字,又把生字的学习与文本的理解融合在一起,可谓一箭双雕。

咱们语文老师不是专业的文字研究者,不必,也不可能对每个生字都懂它的“来龙去脉”。但如果我们懂一些常用字的字源,以及这些字在古代文学作品中的“面目”,对于我们的教学,无疑是有很大帮助的。

《说文解字》用起来其实挺麻烦,而百度在很多时候靠不住。多年以来,我就在期待并找寻这样的一本书:对常用字进行字源的解析,也就是简化版的《说文解字》。

用起来方便,读起来易懂。不信,请看这本书中的一个截图:

终于发现了这本书:《细说汉字》!请注意,是“细说”而不是“戏说”哦!

我平时布置弟子们读书,从来不用“考试”来检查读书效果的——但这本书例外。我跟优青班学员们说,这本书读完,我们是要考试的,考试不及格的,可能是要提前结业的——当然,这有点“胁迫”的意味,真到备课环节,需要教生字时,这本书是可以当工具书使用的——不仅是教生字,闲时读读,这本书中有大量的古诗文引用,这种分类引用,对我们语文老师的阅读积累,也特别有用,有时候甚至能起到“一通百通”的效果呢!

语文老师们:认真读好《细说汉字》这本书,绝对有助于练内功。它虽不是《辟邪剑谱》,但实在堪比《易筋经》,真的。

如果你平时没时间读,那也没关系,买一本放在案头,备课需要时随手翻阅查找,也是挺实用的。

好了好了,我强调一下啊,本文不是带货,也不是广告。就是给老铁们推荐一本好书。想买,可微信识别下面的二维码,打五折,优惠力度也算挺大的。

水寒说语文:《细说汉字》

2022年第六十九期(总第645期)

与小学阶段,尤其是小学一、二年级,将生字生词作为语文学习的重点不同,到了初中阶段,生字生词的学习已经不再是语文学习的重点。

但是,在学生的作业中,作文中,还常常发现各种各样的错别字,甚至某些学生的错别字,可以说是一抓一大把。这样的情形,很是让老师和家长头疼。该怎么办是好呢?

通常,我们觉得罚抄可能是一个有效的手段,让孩子多抄几遍就记住了。不过,重复抄写只是机械记忆,时间一久,常常还是会忘记。而且,过犹不及,如果一旦罚抄的遍数太多,甚至可能让学生产生极为反感的心理,那就更得不偿失了。

那除了罚抄,还有什么好办法吗?

作为初中语文老师,我通常会采用这样的两种方式,一种是“连词成段”,一种是“错别字诊断书”。

先说第一种方式“连词成段”。

所谓连词成段,就是把课后需要记住的一些生字生词,挑选出来字形易错或者理解运用容易出问题的若干词语,让学生利用这些词语写一段话。这实际上是小学阶段造句练习的升级版。这样处理的好处是可以让学生在学习字词时,不再是简单机械的抄写,而是在进行具体的语文学习实践,也就是在写作中掌握这些生字生词,不单知道怎么写,还知道如何运用,可谓是一举两得。

以上具体做法可以参见我之前写过的文章《除了错别字诊断书,初中阶段的语文字词学习还可以这么玩儿 》。

再说第二种方式“错别字诊断书”。

所谓错别字诊断书,就是要在学生出现错别字时,不再是头疼医头,脚疼医脚,改错了事。而是要既知其然,又知其所以然。要搞清楚这个字词为什么写错,为什么会和某些字词弄混,原因是什么。

这就涉及到对汉字字源的追溯,在掌握一个汉字时,要从音(读音)、形(字形)、义(字义)、源(字源),境(语境)、性(词性)等多方面着手,综合来学习一个汉字。

以上具体做法可以参见我之前写过的文章《语文老师玩新花样:错别字不罚抄,却要求学生出具诊断书 》。

不过,以上都是在治疗已病之病,最近,我又开始尝试着在治已病之病的基础上,去预防未病之病,基本思路就是把前面做的两种工作往前延展一下,在学生还没有出错的时候,就有所预防。

具体如何做呢?我以初中语文教材七年级上册第一课《春》的课后读读写写为例,简单来说一说。

我在听写这些字词的过程中,就有意识地渗透一些关于字源的知识。

比如,在听写“烘托”一词时,我就要提示用什么“烘”,用什么“托”,实际上是提示学生注意这样一些形声字的形旁和声旁的问题,更牢靠地记住这些字。学生会一边写,一边去思考这些问题,他们用语言或者动作来回应这些问题。

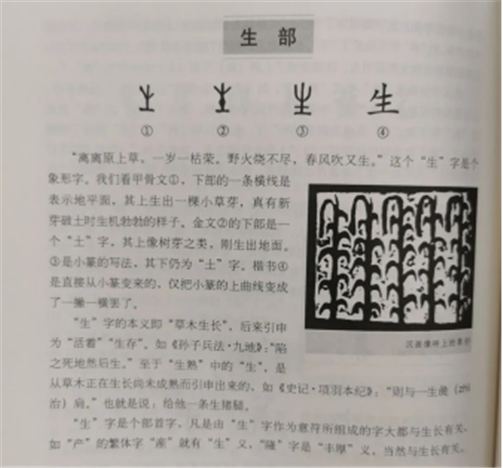

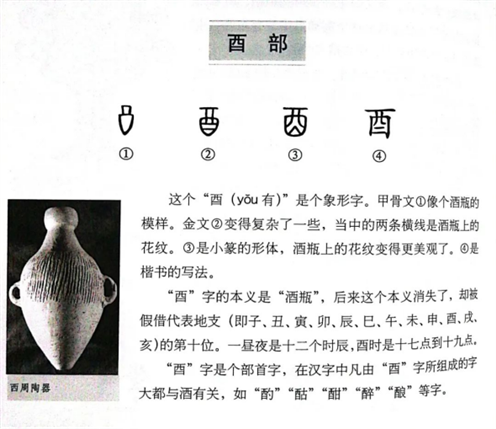

我给他们展开讲“酝酿”一词,不是单纯说意思是什么,在课文语境中当什么讲,而是从“酝酿”的字源说起,这两个字都是形声字,其中“酉”是形旁,凡是从“酉”字的字,常常和酒有关系或者和食物的发酵有关。为什么呢?因为“酉”最初造字时是一个酒坛子的形态,这个酒坛子就用于酿酒或者发酵食物。

【图注】摘自《细说汉字——1000个汉字的起源与演变》

然后让学生打开《现代汉语词典》,查“酉”这个部首之下熟悉的字,想一想这些字都和酒或者和食物发酵有什么关系。学生找到了这样一些字,酝、酿、酵、配、酷、酣、醉、醒、酗、醇、酪、醋、酸、酱、酬、酌、醅等字,这些字有的能够非常明确地看出和酒或者食物发酵有关,也有一些看不出来。

怎么办呢?我给他们展示在“汉典”(网络工具书)中使用汉字拆分这一功能,快速查到这些字,然后研究这些字和酒的关系。

比如,酣是酒喝得畅快,醒是酒醒、酌是饮酒等。还有一些常用字,比如,配本义是用不同的酒配制而成的颜色,醇是酒味浓厚,就是酒的度数高,所以为什么酒精又叫乙醇,就很清楚了。

最有意思的是“酷”字,这是学生非常常用的一个热词,和酒有什么关系呢?原来“酷”最初也是用来形容酒味浓厚,现在用这个和英语的COOL勾连起来,实在是翻译中的神来之笔。酒味浓厚当然就特别,就不一般,就与众不同,因此很配得上这个“酷”字。又由这些与酒有关的字,可以看出中国酒文化之发达。

除此之外,我还补充了常用的酩酊大醉、醍醐灌顶等带有“酉”这一部首的常用字词。这样,一下子就串起来十几二十个字词,有的是非常熟悉的,但通过深入追溯字源,对这些字加深了认识,有的是不太熟悉的,同样通过字源的追溯,留下了深刻的印象。

学习生字,不再是单摆浮搁地一个个记住,而是一个家族一个家族地了解他们的共性。这样,就真正做到了举一反三,就做到了迁移。这样做,看似好像很慢,很耽误工夫,但实际上却非常扎实,而且虽然初始速度不快,但加速度很大,会越来越快。不管是学得很好的同学,还是学得一般的同学,都能够在自己已有的基础上获得很好的提升。

除了“酝酿”一词展开来学习了一下之外,我还带学生从“嘹亮”一词着手,展开来研究一下“嘹亮”的“嘹”字是怎么个造字的方式。然后扩展开来,掌握以“尞”作为声旁的常见字。

以“尞”作为声旁的常见字有缭、撩、獠、燎、潦、僚、镣、瞭、蹽等字。“尞”和“酉”不同,不作为部首存在,它只是汉字中的一个构件。“酉”常常作为形旁出现,而“尞”作为声旁出现,我通过这两个例子,把形旁和声旁就都讲得更清楚了。

“尞”这个部件较为复杂,学生在写的时候,可能丢三落四,不是这少了一点儿,就是那少了一点,而如果让他把“嘹亮”抄写五遍甚至十遍,他可能又会觉得厌烦。但是,一边学习“尞”作为声旁的字,揣摩一下这些字的意思,一边又把这些字写一写,就没那么枯燥,实际上也相当于把“尞”写了十几遍了,自然而然就记住了。

这些字之中,“潦”这个字值得说一说。现在常常说一个人写字潦草,但为什么“潦”却是三点水作为形旁呢?和水有什么关系呢?原来这个字的本义是指“雨水大”,而雨水大自然就不受束缚地四处蔓延,“潦草”其实是个比喻,说的是所写的字像雨水一样不受约束,没有章法地四处乱流。

讲这个,实际上是让学生理解汉字的本义和引申义之间的关系,是通过一个什么样的桥梁把两者搭接起来的。慢慢在理解汉字的若干义项时,就不再是单摆浮搁地一个个来理解了,而是要尝试着去思考它们之间的关系了。

同时,这个比喻的引申,其实很像汉字造字时的基本原则,也是“近取诸身,远取诸物”。经典中的很多比喻,都是当时人们身边的或者常见的事物,是要以常见比不常见,让说明或者说理等更生动更形象。

我对学生讲,今天我们说某个人的字写得潦草,可能会比喻为像炸药炸出来的一样,笔画没有规则地四散开来。不过,古人没有炸药这个概念,所以,他们肯定不可能想到用这个做比。这样讲,其实不仅仅把汉字和生活联系在一起,也把修辞和生活联系在一起,让学生意识到,所学的东西不只是停留在纸面上,而是紧紧和生活相联系,这时候他才会觉得有趣味。

子曰:“工欲善其事,必先利其器。”我这样给学生讲汉字,虽然看似很慢,但实际上是“利其器”,是在磨刀,一旦刀磨快了,砍柴也就更容易了。而学生在这样学习汉字的时候,也能够发现汉字之美,感受到老祖宗在造字时的智慧,一旦他们发现其中的美妙之处,学起来也就容易多了。

当然,可能有人会问我,你作为语文老师,是专业人士,可以讲这些,可是如果我们的语文老师不讲,家长也讲不了,那我们孩子该怎么办呢?

也不是很难办,除了要像我这样学会利用网络工具书之外,还可以阅读一些汉字方面的书籍。我自己有很多这方面的书籍,今天推荐给大家一本,我觉得是其中非常好用,非常经典的一本。左民安著的《细说汉字——1000个汉字的起源与演变》,华语教学出版社出版。这本书的作者是汉字研究领域的权威,有极为深厚的学术功底。但整本书读起来不难,深入浅出,不管是对语文老师也好,还是对家长也好,还是对中学生也好,都能够读得下去,而且一定会收获颇丰。

四、适用人群:

各学段教师用书。2.语言文字工作者。3.对外汉语教师。4.书法爱好者。5.对文字演变有兴趣的大众读者。

五、诚邀推荐

如果您是对“字源教学”感兴趣的语文老师,诚邀您撰写推荐文章,在自有媒体或出版社联系媒体发布,共同提高业务是我们达成教书育人的手段,是我们对这个行业热爱的最大表现。感谢各位老师与我们共同努力!

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号