我们今天所说的猪,一般指的是家猪,是一种杂食动物,性情温驯,适应能力强,也成为了包括中国在内一些国家和地区的主要肉食来源。

家猪的祖先是野猪。20世纪30年代,我国古生物学家杨钟健和法国古生物学家德日进在研究安阳殷墟遗址出土的动物遗存时,发现其中的猪头骨顶部隆起,已经有别于同时代的野猪表征,所以认为那已经属于家猪。之后的几十年里,动物考古学家对家猪的认识不断深化。根据最近的研究成果,可以确认的一点是,距今约9000年的贾湖遗址出土的猪骨也已经是家猪。

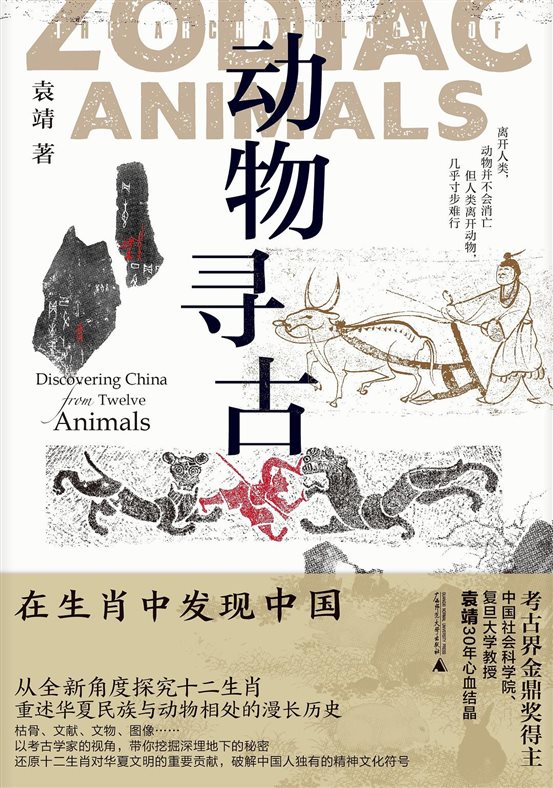

有意思的是,贾湖遗址出土的猪骸骨,出现了下颌齿列扭曲不齐的现象,著名考古学家、中国社会科学院考古研究所研究员、博士生导师、复旦大学科技考古研究所所长袁靖在其所著的《动物寻古:在生肖中发现中国》一书中就分析指出,这说明贾湖遗址的家猪被驯养的时间还不是那么长、在驯养中不需要再掘地拱食和攻击其他野兽,所以其头部逐渐变小,压槽缩短,但牙齿并那么快缩小,以至于牙槽无法容纳全部牙齿整体萌出,因而出现乱齿。

同样是根据动物考古学的方法思路,贾湖遗址出土的猪骸骨,也吃线性牙釉质发育不全的标本占比较高,袁靖分析认为,这是野猪被人控制、豢养成为家猪过程中,长期的营养不良和心理紧张造成的。贾湖遗址的猪,个体数量在全部哺乳动物中的占比超过25%,超过自然状态下野猪种群在全部哺乳动物中的占比,这表明前者是人工干预的结果;并且墓葬中有猪的下颌陪葬,印证出在当时,猪在人的生活中已经占据很重要的位置。

同样距今9000年左右的土耳其东南部的查耀努等多个遗址,也出土了家猪的遗骸。这些说明家猪是在世界范围内的多个地区独立驯化的。

《动物寻古:在生肖中发现中国》这本书是以动物考古学,校验中国古代十二生肖进入中国古人生活、社会以至文化的过程。动物考古学以碳14测年来确定遗存年代,对于出土的动物遗存分析其形态、病理和遗传特征、探讨其属于人工饲养还是野生成长,并据此展开古DNA分析、碳氮稳定同位素分析、锶同位素分析,因此很好地填补了文献记载造成的历史事实、事件和现象演变背景等因素的空白,从而让文明史过程能够更为清晰鲜活地呈现在今人面前。

正如书作者所指出的那样,猪的驯化、饲养和选育技术是中国古代最伟大发明之一。将野猪驯化为家猪,可以让人获得稳定的肉食资源,从而有益于增强人的体质,这在支撑和推动人类社会复杂化、文明化发展提供了助力。

《动物寻古:在生肖中发现中国》书中指出,根据考古发现,中国北方古代各时期以家猪为主的肉食格局基本上没有发生太大的变化;而在中国南方地区,除了杭州良渚文化遗址群出土的动物遗存以家猪为主,其他一些地区的遗址中出土的动物以鹿科和鱼类为主。

中国秦汉时期,古代农业经济快速发展,养猪业也随之发展。南北朝时期的《齐民要术》就记载了汉代劝课农桑时,倡导农户养猪、养鸡的制度。北宋《东京梦华录》也记载了汴京城每天有大量的家猪被驱赶进城,送入屠宰地,以此来保证市民肉食需要。

也正是在北宋,大文豪苏轼改良了猪肉加工的方法,最终得出了一道传延了千年的美食“东坡肉”。而在浙江金华、云南宣威等地,汉魏时期的“脯腊”最终发展为火腿,在明代更是成为贡品。

河姆渡遗址出土的一头小陶猪,是我国出土较早的陶猪雕塑作品。考古学家在距今5000多年的凌家滩遗址发现了一头庞大的玉猪,身长超过70厘米,体重达88千克。商周时期铸造的猪尊,在湖南湘潭船行山出土。至于中华文明早期各地出土的以猪为陪葬品的例子,就更多了。《动物寻古:在生肖中发现中国》书中探讨了猪对于中国文化的影响,指出猪在先人的精神文化中扮演了重要角色。

《山海经》中记载黄帝的后代、颛顼的父亲韩流,也被描述为有猪形“长头、小耳、人面、猪嘴、麒麟身、罗圈腿,有小猪一样的蹄子”,中国南方一些地区也有崇拜猪的风气。当然,猪神中最为有名的当属《西游记》中的猪八戒:原本是威风凛凛的天蓬元帅,触犯天条后被贬入凡尘,投胎长成了猪的模样,书作者认为,“从天蓬元帅到猪八戒,似乎从一个侧面反映了猪从史前社会在精神世界发挥重要作用的角色中跌落下来。”

书名:《动物寻古:在生肖中发现中国》

作者:袁靖

出版社:广西师范大学出版社

出版日期:2023年5月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号