最近华中科技大学与网易数读做了一个有趣的调查,观察中国年轻人的殡葬观念,得出几个有趣的关键词:不烧纸、捐器官、骨灰放烟花、放自己的歌单。

中国人忌讳谈生死,但年轻人的生死观却在转变。不讳生死,成了这一代大多数年轻人对待生命的态度。调查中,有超过三分之二的人曾与朋友讨论过死亡。生前预嘱和丧葬方式在生前规划中最被看重。风景、是否在家乡、性价比则是墓地选择中为最重要的三个要素。生态葬成为年轻人首选的安葬方式。电影《人生大事》中,莫三妹(朱一龙饰)和同样是入殓师的父亲老莫(罗京民饰)充满误解和疏离,但是老爷子去世前,交代莫三妹让自己干干净净地走。莫三妹坐在楼梯口,倚着墙,抱着骨灰盒,忽然开车直奔江边,将老爷子的骨灰放进烟花盒里。点燃烟花的瞬间,完成了父与子、生与死的和解。

孔子主张“死,葬之以礼,祭之以礼”。从“入土为安”到“烟花葬”,如何才是对逝者最大的尊重和体面,如何面对“向死而生”“事死如生”“事亡如存”。在这些人生终极问题上的选择,完全反映了一个时代的家庭结构变化、人口流动、男女权力此消彼长、个人价值观、信仰、甚至审美。虽然狐死首丘、叶落归根一直被视为中国固有文化传统,但死后世界大同恐怕并不现实。就像在当代年轻人心目中,“死后居所”反而越来越不重要了,调查显示,年轻女性选择墓地时更在意风景,而男性则更加在意自己是否留在了家乡。无论男女,他们挑选墓地时,性价比这个因素都排在风水前面。什么转世轮回、子孙福荫,可能都不如一块更便宜的墓地来的实在。太阳底下,尘土之上,人类总是不断地建构规则、解构传统,由此消遣有涯之生。

“死于先人墓”对中古世家子弟有重大意义。虽然“祖坟”的现实地位早已消退,可若说起王羲之闻北方先人墓遭受战乱荼毒,含恨写下的《丧乱帖》,对那种家国之思、离散之痛,立即便能感同身受。考古所见的墓葬作为死亡的遗存,不但是人类物质社会的遗存,也是人类精神世界的反映;不但有关死,也关乎生动的人类社会。墓葬不是脱离历史背景而独立存在和发展的孤立事物,而是与当时的政治、社会、宗教、文化等密切联系而互动的一种文化遗产和文化结合体。

回到三至六世纪的魏晋南北朝,这是中国古代一个极其特殊的时期,政权割据、人口迁徙、民族交融以及外来宗教和文化的渗透,共同促成了汉唐之间的社会转型与文化变迁。这是宗白华先生所说的“中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代”。动荡年代,生命短暂,哪怕高门贵胄,死亡一来,也要“顾万物而遗恨,收百虑而长逝”,终于“扃幽户以大毕,诉玄阙而长辞”。当千年后的我们重启那扇“幽户”,面对灰烬式的遗存,回望那个离散时代,看到的是失去故乡的流寓士族在葬地选择、死后观念、礼制变革、意义诠释上有过的纠结、对抗、妥协和创造;是“归葬”如何借旧观念惯性加入新社会的权力形塑、身份建构;以及六朝士族“以何为归”的文化心理演变。

永嘉元年(307年),以王敦、王导为首的琅邪王氏辅佐琅邪王司马睿渡江,随后在南方建立政权,史称东晋。北方流寓士族在新土地上夺取政权、建立新生活,不得不思考和处理与地域、血缘、家国、宗教等的关系,而“祖茔”所在,“归葬”何处,恰好勾连起这些复杂问题。

作为文化符号的“归葬”,为当时的士族提供了新的想象死后世界以及认识自身的方式。它与当时文学作品中对归隐的渴望有暗合关系,从中可以爬梳出对 “隐逸”“归隐”意象的新认识。中国人或多或少都向往过六朝名士的“自由放纵”和“归园田居”,从文学、艺术直至心灵世界的“归葬”到“归隐”。“归”可以作为价值观,独立于故乡、祖坟之外,而演变成为权力归属、身份认同、文化归属。在“归”的意义变迁中,六朝士族重新安顿了个体、家国、宇宙,从而深刻影响了中国文化对“个体自由”的理解。

作为文化符号的“归葬”,也对现世的我们研究历史文化和古代社会提供了重要的参照。它为人们了解一个时代的选择、人性、文化性打开了更多视窗。《归葬:三至六世纪士族个体安顿与家国想象》一书作者李华女士与蒲慕州教授对谈时所言:历史的真实力量在于“感同身受”和“洞察人性”。历史研究的目的在于更多地了解人类社会,过去的人做了什么,如何做的,又为什么做,有些什么结果和影响。这些问题的解答,最后都关系到对人性的了解。

人是有记忆的动物,记忆造成人的自我认同,人也靠记忆(加上理性)形成个人价值观,而社会集体记忆则形成文化认同,这使得了解过去发生过的事变得重要。培根在《论死亡》中说:“死亡的声势比死亡本身更为恐怖。”当我们从历史的视角去观生死,就像西塞罗所认为的“哲学不是别的,只是准备死”一样,那些由死亡带来的恐惧似乎也变淡了几分。

当人的一生被浓缩为小小的一块墓碑,每一个个体又会为它赋予怎样的意义?

于有涯之生寻找永恒归宿,我们还需要更多思考。(作者系东方出版中心编辑)

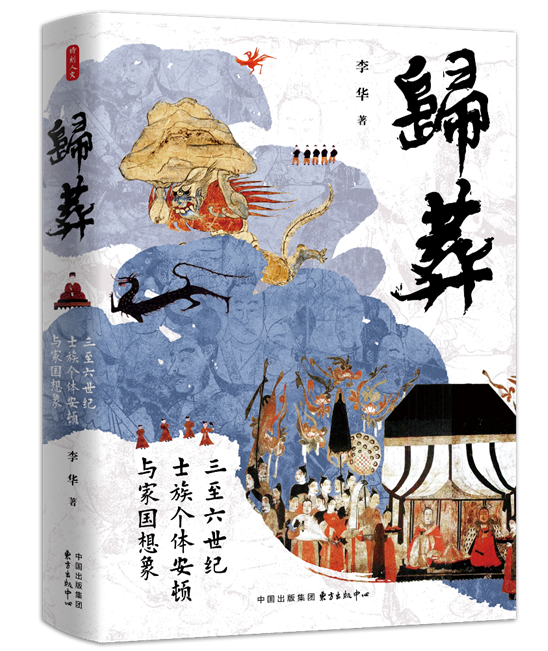

书名:归葬:三至六世纪士族个体安顿与家国想象

作者:李华

出品方: 时刻人文

出版社: 东方出版中心

定价:78.00元

ISBN:978-7-5473-2214-7

出版日期:2023年9月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号